築古戸建て民泊の現状と市場動向

近年、日本国内では築古戸建てを活用した民泊運用が急増しています。その背景には、都市部だけでなく地方にも空き家が増え続けている現状や、住宅ストックの有効活用を推進する政策的な流れが影響しています。また、コロナ禍以降、インバウンド需要が徐々に回復し、訪日外国人観光客数も右肩上がりとなっています。こうした中で、大型ホテルや新築マンション型民泊との差別化を図る形で、「日本らしい暮らし」や「歴史を感じる滞在体験」を求める旅行者から、築古戸建て民泊への関心が高まっています。

市場全体を見ると、従来は都心部のアクセス重視が主流でしたが、最近では地方都市や観光地周辺でも独自性のある宿泊施設として築古戸建ての民泊物件が選ばれるケースが増えています。政府も観光立国推進や地域活性化の一環として、既存住宅の利活用を後押ししており、自治体によってはリノベーション費用補助などの支援策も拡大傾向にあります。

一方で、市場の競争は激しくなっており、運用にあたっては物件選びやリノベーションデザイン、地域コミュニティとの調和など多面的な戦略が求められるようになっています。今後もインバウンド需要のさらなる回復とともに、築古戸建て民泊市場は拡大していくことが予想されます。

2. メリットとデメリットの整理

築古戸建てを民泊として運用する際には、独自の魅力と課題が存在します。ここでは、日本の築古家屋特有のポイントや、法律上の注意点も含めて、主なメリット・デメリットを整理します。

主なメリット

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 初期投資が比較的低い | 築古物件は新築や築浅物件に比べて購入費用が安く、リノベーションによるバリューアップも期待できます。 |

| 和風体験を提供できる | 日本家屋ならではの畳や障子、縁側など、インバウンド観光客に好まれる伝統的な雰囲気を演出可能です。 |

| 空き家活用による地域貢献 | 放置されがちな空き家を再生し、地域活性化や防犯にも寄与できます。 |

主なデメリット・課題

| 課題 | 説明 |

|---|---|

| 維持管理コストが高い場合がある | 老朽化による修繕費や耐震補強、水回りの改修など、想定以上の費用がかかることがあります。 |

| 法規制への対応が必要 | 旅館業法や民泊新法(住宅宿泊事業法)等、日本独自の厳しい規制に従う必要があります。消防設備設置やご近所への説明義務なども要注意です。 |

| 設備面で現代ニーズに合わない場合も | Wi-Fi整備、エアコン設置、防音対策など現代ゲストが求める快適性を確保するため追加投資が必要となるケースがあります。 |

日本家屋特有の注意点

- 木造住宅が多く、防火・耐震面で法的基準をクリアするため追加工事が求められることがある。

- 間取りが狭小であったり段差が多かったりするため、高齢者やファミリー向けに配慮した改修も検討材料です。

- 地方の場合は交通アクセスや周辺施設との連携も重要です。

まとめ

築古戸建て民泊運用には魅力的なチャンスがありますが、維持管理や法的対応といった独特の課題も多いため、十分な情報収集と計画的な準備が成功のカギとなります。

3. 収益構造と運用コストのリアル

築古戸建てを民泊として運用する場合、気になるのは実際にどれだけの収入が得られるかという点です。一般的に、地方都市や観光地では一泊あたり5,000円から15,000円程度の宿泊料金が設定されています。しかし、年間稼働率や季節変動によって大きく異なるため、安定した収益を得るには工夫が必要です。

主な収入源

民泊の主な収入は宿泊料ですが、長期滞在プランや体験型オプション(地元ツアーやワークショップ)を追加することで、付加価値をつけることも可能です。また、日本ではリピーターやインバウンド需要も増えており、SNSプロモーションによる集客も重要なポイントとなっています。

修繕費・運用コスト

築古戸建ての場合、初期投資としてリフォーム代がかかります。例えば、水回りの改修や外壁の補修、耐震補強などは数十万円から数百万円に及ぶこともあります。さらに、家具や家電の購入費、清掃・管理費、人件費なども定期的に発生します。日本では、ごみ分別や近隣住民とのトラブル防止対策のために管理会社へ委託するケースも多いです。

税金・法的コスト

民泊運営には固定資産税、不動産取得税、所得税など各種税金が発生します。また、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出・手数料や保険加入も必要です。これらのコストを計算に入れておかないと、思ったほど利益が残らないことがあります。

経済面で押さえておきたいポイント

築古戸建て民泊は初期費用やランニングコストが高めですが、独自性ある空間づくりや地域密着型サービスで差別化できれば、高い稼働率を維持して十分な利益を見込むことも可能です。成功のカギは「現実的な収支シミュレーション」と「コスト削減努力」にあります。

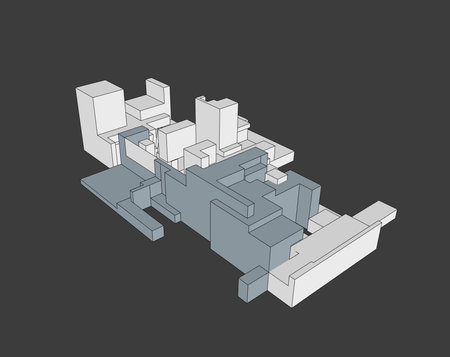

4. 差別化のデザイン戦略とリノベーション事例

築古戸建ての民泊運用で成功するためには、単なる改修ではなく「差別化されたデザイン戦略」が不可欠です。日本ならではの伝統美を活かしつつ、現代的な快適さを融合した空間づくりが、国内外ゲスト双方に高く評価されています。

築古戸建てならではのリノベーションアイデア

- 古材再利用:梁や柱、障子などオリジナルの建材を活かして和の趣を演出

- 和洋折衷インテリア:畳スペースとモダン家具を組み合わせた居心地の良い空間提案

- 庭園活用:小さな中庭や坪庭をライトアップし、夜間も楽しめる演出

- 最新設備導入:浴室やキッチンは最新式にしつつ、全体の雰囲気は和風テイストを維持

日本人・海外ゲストにも受け入れられる工夫

| デザイン要素 | 日本人ゲスト向けポイント | 海外ゲスト向けポイント |

|---|---|---|

| 畳スペース | 懐かしさ・落ち着き感 | 和文化体験として人気 |

| 木材・自然素材使用 | 温もり・安心感 | エコ・サステナビリティ意識 |

| ミニマルな装飾 | スッキリとした生活感 | 日本独自のシンプル美学体験 |

| 伝統工芸品展示 | 地域文化への共感 | SNS映え・異国情緒体験 |

実際の成功事例紹介

- 京都市内の町家民泊:築80年の町家をフルリノベーションし、オリジナルの梁と土壁を残しつつ、床暖房や高性能Wi-Fiなど現代設備を導入。国内外から予約が絶えない人気物件に。

- 鎌倉エリアの古民家宿:築70年超の戸建てを和洋折衷スタイルに改装。外国人向けには英語案内やセルフチェックインシステムも整備し、リピーター獲得に成功。

- 北海道・小樽の石造り住宅:歴史的建造物指定の住宅をモダンアートと融合させたギャラリー型民泊として運用。SNSで話題となり集客力が大幅アップ。

このように、築古戸建てならではの個性と現代的な利便性を両立させることで、他との差別化が図れ、高収益化につながる事例が増えています。今後も「地域らしさ」と「ゲスト満足度」の両立が重要なポイントとなるでしょう。

5. 地域との共生とトラブル対策

地域コミュニティへの配慮が鍵

築古戸建ての民泊運用では、近隣住民や自治体との良好な関係構築が非常に重要です。日本の住宅街は静けさや秩序を重んじる文化が根強く、特に地方や古い町並みでは、外部からの訪問者による騒音やゴミ出しなどのマナー違反に敏感な傾向があります。民泊運営を円滑に進めるためには、地域社会への理解を深め、積極的にコミュニケーションを取ることが不可欠です。

よくあるトラブルとその対策

騒音・ゴミ問題

宿泊者によるパーティーや夜間の話し声、ごみ出しルールの無視などが代表的なトラブルです。これらを未然に防ぐためには、チェックイン時に日本の生活マナーやゴミ分別方法を多言語で丁寧に案内することが有効です。また、防音対策としてカーテンや敷物を工夫したり、夜間の利用ルールを明確化しましょう。

駐車・交通問題

狭い路地や駐車スペースの少ないエリアでは、無断駐車や交通渋滞もクレームの元となります。事前に周辺環境を調査し、必要であれば専用駐車場を用意する、もしくは公共交通機関の利用を推奨することも大切です。

自治体との連携と届け出

民泊新法(住宅宿泊事業法)や各自治体ごとの条例にも十分注意しましょう。必要な許可申請や定期報告、消防設備の設置など、法律遵守は信頼構築の第一歩です。自治体主催の説明会や相談窓口も活用し、最新情報を把握しておくことがリスクヘッジにつながります。

日本らしい“おもてなし”精神で差別化

地域住民への挨拶回りや清掃活動への参加など、日本独自の「おもてなし」文化を取り入れることで、周囲からの理解と協力を得やすくなります。ゲストにも地域イベントや伝統行事を案内し、双方にとって有意義な交流を促進する姿勢が民泊運営成功の秘訣です。

6. 成功させるためのポイントと今後の展望

安定した収益化の秘訣

築古戸建ての民泊運用で安定した収益を確保するには、まず施設自体の魅力を最大限に引き出すことが重要です。日本らしい和モダンな内装や地域性を活かしたデザインにリノベーションし、訪日外国人や国内旅行者の「非日常」体験を演出することで高い付加価値を生み出せます。また、清掃・管理体制を徹底し、口コミ評価の向上に努めることでリピーター獲得にも繋がります。さらに、季節ごとのプランや長期滞在割引など、多様なニーズに応える柔軟な料金設定も収益安定化の鍵となります。

リピート率向上のポイント

リピーターを増やすためには、単なる宿泊だけでなく、「また来たい」と思わせるサービス体験が不可欠です。例えば、地元食材を使った朝食サービスや、地域の観光案内・ワークショップなどオリジナルのおもてなしを提供しましょう。さらに、チェックインからチェックアウトまでスムーズな対応や、多言語サポートも現代の民泊では重視されています。

市場予測と今後の規制動向

コロナ禍以降、日本国内外で旅行需要は回復傾向にあり、特に地方への分散型観光が注目されています。築古戸建てはその土地ならではの魅力があるため、今後も民泊市場において一定のニーズが見込まれます。ただし、自治体ごとに民泊新法(住宅宿泊事業法)や条例による規制強化が進むケースも増えているため、最新の法令情報を常に確認し、合法的な運用体制を整えることが不可欠です。

築古戸建て民泊運用の未来展望

今後は「持続可能な観光」や「地域活性化」をキーワードに、築古戸建て民泊への期待も高まりそうです。空き家問題解決や伝統的な町並み保存といった社会的意義も加わり、行政や地域コミュニティとの連携も重要になっていくでしょう。適切な投資と独自性あるブランディングにより、中長期的には安定した収益モデルとして成長していく可能性があります。