1. はじめに:日本の建替え文化の特徴

日本における住宅や建物の定期的な建替えは、世界的に見ても特異な現象であり、「新築信仰」とも呼ばれる文化が深く根付いています。この背景には、日本独自の歴史的・社会的要因が複雑に絡み合っています。例えば、地震や台風など自然災害が多発する土地柄から、建物の耐久性や安全性が常に求められてきました。また、戦後の高度経済成長期以降、住宅供給の需要が高まり、新しいものを積極的に受け入れる社会風土も形成されました。その結果として、多くの家庭では「古い家を修繕しながら住み続ける」よりも、「一定期間ごとに建物を建て替える」という選択が一般化しています。これにより、日本国内では住宅やビルの平均寿命が諸外国と比べて短くなる傾向が見られます。このような日本独自の建替え文化は、不動産市場や都市景観、さらには人々の価値観にも大きな影響を与えてきました。本記事では、この特有な建替え文化と新築信仰がどのように形成され、どんな歴史的背景を持つのかについて解説していきます。

2. 新築信仰の起源と発展

日本における新築信仰は、単なる物理的な「新しさ」以上の意味を持ちます。日本人が新築物件に特別な価値観を抱く背景には、歴史や社会構造、さらには宗教的・文化的要素が深く関係しています。

新築信仰の歴史的起源

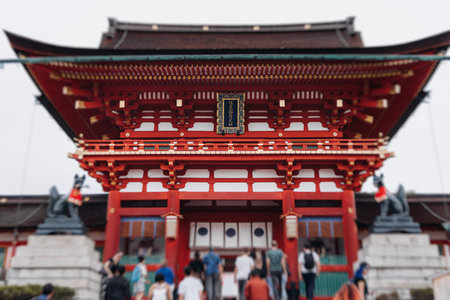

新築信仰のルーツは、日本古来の「清浄思想」にあります。神道では、建物や空間が「新しい」ことは穢れがなく、神聖であると考えられてきました。伊勢神宮の式年遷宮(20年ごとに社殿を新築し直す伝統)はその象徴です。このような宗教儀式からもわかるように、「新しさ」は日本文化において特別な意味を持っていました。

近代化と新築志向の定着

江戸時代までは、木造建築が主流であり、火災や老朽化による再建・修繕が頻繁でした。明治以降の近代化や都市化の進展により、住宅の耐久性や機能性への要求が高まりました。その結果、既存住宅よりも最新技術や設備を備えた「新築物件」への憧れが強まったのです。

時代ごとの住宅観の変遷

| 時代 | 住宅観 | 新築志向への影響 |

|---|---|---|

| 江戸時代以前 | 再建・修繕が一般的/家系の継承重視 | 「新しさ」よりも「継続性」が重視される |

| 明治〜昭和初期 | 都市化・西洋建築導入/モダンな生活様式へ | 新築=進歩・豊かさの象徴として注目され始める |

| 戦後〜高度経済成長期 | 大量供給・マイホーム志向の普及 | 新築=夢・成功の証と認識され定着する |

| 現代 | 高性能住宅・ライフスタイル多様化 | 依然として新築人気は根強いが、中古市場も徐々に拡大中 |

『新しさ』という価値観の根強さ

日本社会では、「新品」「未使用」であること自体が品質保証や安全性、安心感につながります。災害リスクへの意識や耐震基準の厳格化も、新築物件志向を後押ししてきました。こうした歴史的背景から、日本独自の「新築信仰」が生まれ、その価値観は現代にも受け継がれています。

3. 法制度と耐用年数の影響

日本における建替え文化と新築信仰の形成には、法制度と耐用年数の設定が大きな役割を果たしてきました。特に建築基準法、住宅ローン、減価償却といった制度が密接に関連しています。

建築基準法による規制強化

日本では、戦後から現在に至るまで度重なる地震や災害を受けて、建築基準法が何度も改正されてきました。1981年の「新耐震基準」や2000年の大規模改正は代表的な例であり、これらの基準を満たさない古い住宅は「安全性が低い」と見なされやすくなります。その結果、既存住宅よりも新しい基準に合致した新築住宅への建替え志向が強まっています。

住宅ローン政策の影響

住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)などによる住宅ローンの多くは、新築物件を対象とする傾向が強く、中古住宅には融資条件が厳しく設定されています。このため、中古住宅よりも新築住宅への購入・建替えが促進されてきました。また、ローン審査においても建物の耐用年数や築年数が重要視されるため、一定以上の築年数が経過した住宅は資産価値が低下しやすいという現実があります。

減価償却と公的耐用年数

税法上、木造住宅の場合は22年、鉄筋コンクリート造でも47年という短い耐用年数が定められており、それ以降は資産価値がゼロに近づく計算となります。この制度は個人・法人ともに節税効果を狙った建替えインセンティブを生み出し、「古くなったら建替える」という文化を助長しています。

制度的背景が生み出す新築信仰

このような法的・制度的背景によって、日本独自の「新築こそ安心・安全」「古い家は価値がない」という意識が社会全体に根付いてきました。結果として、中古住宅市場よりも新築市場が重視され、建替えサイクルの短縮化につながっています。こうした流れは、日本の都市景観や持続可能性にも大きな影響を及ぼしていると言えるでしょう。

4. 経済的・社会的背景

日本における建替え文化や新築信仰は、戦後の高度経済成長期を契機として急速に形成されてきました。この時代、日本社会は都市化と人口増加に伴い住宅需要が急激に拡大し、従来の「家を守る」発想から「新しい家を持つ」価値観への転換が進みました。

高度経済成長期の影響

1950年代後半から1970年代初頭にかけて、日本は未曾有の経済発展を遂げました。これにより、収入の増加や生活水準の向上が一般家庭にも波及し、「マイホーム」という夢が多くの人々にとって現実的な目標となりました。また、政府による住宅金融支援や住宅ローン制度の整備も、新築需要を後押ししました。

社会構造の変化

核家族化の進展や地方から都市部への人口流入は、既存住宅の老朽化や間取りの不適合といった問題を顕在化させ、新築住宅や建替えへの志向を強めました。特に都市部では、土地活用効率の観点からも古い木造家屋よりも新しい耐震性・断熱性に優れた住まいへのニーズが高まりました。

経済的・社会的要因一覧

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 所得向上 | 可処分所得増加による購買力アップで住宅取得が容易に |

| 都市化 | 人口集中による新規住宅需要と既存住宅の陳腐化 |

| 核家族化 | 世帯構成の変化による新たな間取り・住環境ニーズ |

| 住宅政策 | 住宅ローンや税制優遇など国策による後押し |

| 耐震・省エネ技術 | 新技術導入で新築住宅への付加価値向上 |

このような経済的・社会的背景が相互に作用することで、日本独自の建替え文化と新築信仰が根付いていきました。時代ごとの変遷を踏まえながら、今後もその傾向がどこまで続くか注目されています。

5. 建替え文化と地域コミュニティ

日本における建替え文化は、単なる住宅の物理的な更新だけでなく、地域社会やコミュニティに多大な影響を与えてきました。特に都市部では、定期的な建替えによって新しい住民が流入しやすくなり、近隣住民同士のつながりが希薄化する傾向があります。しかし一方で、地方や歴史ある町並みでは、建替えの際に伝統的な意匠や地元の素材を取り入れることで、地域独自のアイデンティティや文化を守ろうとする動きも見られます。

地域社会への影響

建物の頻繁な更新は、防災性や利便性の向上など肯定的な側面がある反面、長年培われたコミュニティの結束力低下や空き家問題、人口流出など負の側面も無視できません。特に「新築信仰」による短いサイクルでの建替えは、世代間で受け継がれてきた土地への愛着や人間関係を断ち切ってしまう場合があります。

伝統と現代とのバランス

古い町並みや歴史的建造物が残る地域では、建替え時にも景観条例や地域ルールを設けて、伝統的な街並み保存を重視するケースが増加しています。これにより、新築でありながらも地域固有の風情を損なわず、観光資源としても活用される例が全国各地で見られます。また、「町内会」や「自治会」といった日本独自の組織が建替えプロジェクトに参加し、合意形成を図ることも一般的です。

地縁と未来志向

今後、日本社会が人口減少・高齢化という課題に直面する中で、持続可能なコミュニティ形成と建替え文化との両立が求められます。従来の新築至上主義から脱却し、「リノベーション」や「コンバージョン」など既存ストック活用型へと価値観がシフトし始めている現状は注目すべき動向です。伝統と未来志向、この両者をどう調和させるかが今後の日本社会に問われています。

6. 現代の課題とこれからの方向性

日本独自の建替え文化と新築信仰は、戦後の高度経済成長期や都市化の進展とともに根付いてきました。しかし、近年では少子高齢化や空き家問題が深刻化し、従来の建替え中心の住宅流通モデルに大きな変化が求められています。

少子高齢化による住宅需要の変化

日本社会は急速に高齢化が進み、人口減少も現実となっています。このような状況下では、新築住宅への旺盛な需要が減少しつつあり、既存住宅ストックをいかに有効活用するかが重要な課題です。特に地方都市や郊外では、世帯数の減少により空き家が増加し、地域コミュニティの維持や治安面でも懸念が広がっています。

空き家問題とその社会的影響

総務省の統計によれば、日本全国の空き家率は年々上昇しており、2018年には13.6%にも達しました。空き家の放置は、防災・防犯上のリスクや景観悪化など多くの課題を引き起こします。また、空き家を適切に管理・再利用できない現状は、従来型の「新築至上主義」がもたらした負の側面とも言えるでしょう。

今後求められる政策と価値観の転換

こうした現代的な課題に対応するためには、単なる建替えや新築だけでなく、「既存住宅のリノベーション」「中古住宅市場の活性化」「空き家バンク等を活用したマッチング」など、多様なアプローチが求められます。また、「住まいを長く大切に使う」という欧米型の価値観を受け入れる動きも徐々に広まりつつあります。

サステナブルな社会への道筋

今後、日本の住宅政策や不動産市場には、環境配慮や資源循環型社会への対応も不可欠です。建替え文化や新築信仰から一歩進んだ「サステナブルな住まい方」の普及が期待されています。そのためには、国や自治体による法制度整備やインセンティブ提供だけでなく、市民一人ひとりが住まいへの価値観を見直すことも重要です。

このように、日本独自の建替え文化と新築信仰は今、大きな転換点を迎えています。人口動態や社会課題を見据えつつ、多様な住まい方・暮らし方を模索することで、未来志向の持続可能な住宅社会を築いていくことが求められています。